株式会社ブレイン・リサーチ&マーケティングはビジネスやマーケットのレポートを通して、貴社のパートナーである会社です。

〒103-0027 東京都中央区日本橋3丁目2番14号

新槇町ビル別館第一2階

見出しBUSINESS & MARKET REPORTS

2015年3 月9日

食品製造業とパッケージ印刷、広告/マーケティング会社

食の変化と食品製造業/人口減少と需要の変化で商材やビジネスへの工夫が求められる

―― 食品製造業の業績等の推移 ――

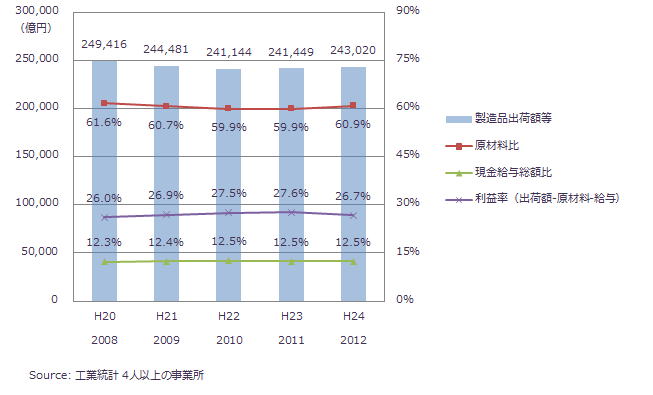

下のグラフは食品製造業の4人以上の事業所の製造品出荷額の推移である。主に人口の減少や消費者所得の低迷などで、出荷額の伸びは国内のみの需要では厳しい状況にある。

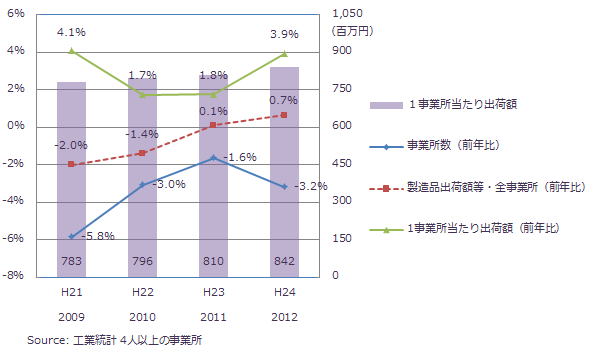

次のグラフは1事業所当たりの出荷金額の推移である。事業所数は減少を続け、1事業所当たりの製造品出荷額はその分増加している。

原材料費等の推移を前年比で表したのが次のグラフである。原材料使用額、現金給与総額の推移は、前年比を上昇させつつあり、その結果、残りの利益(製造品出荷額等-原材料使用額-現金給与総額)を圧迫しつつある。

食品製造業は、地産地消の需要を満たす中小企業が多く、M&Aや海外展開を図れる会社は、一部の大手に限られている。国内市場主体で活動しなければならないが、人口の減少、販売価格の下落、さらに不安定な原材料の価格などで、事業の見直しが必要な会社が増えてくると予測できる。

見直しの一つには仕入れ、製造などの原価の管理、製造の自動化等によるコストの削減であり、もう一つが、これまでの取引先以外の新しい取引先の開拓となるだろう。例えば、大都市圏以外にあるさほど大きくない食品製造業ならば、通信販売やインターネット販売などの直販チャネルの開拓で、距離の問題を克服することなどがテーマとしてある。卸業経由ではなく直接小売店に卸したり、ホテルや外食産業へ売り込んだり、あるいはタイアップして商品を開発することなどもそうである。

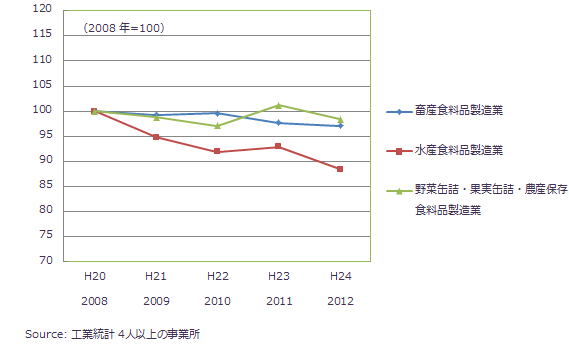

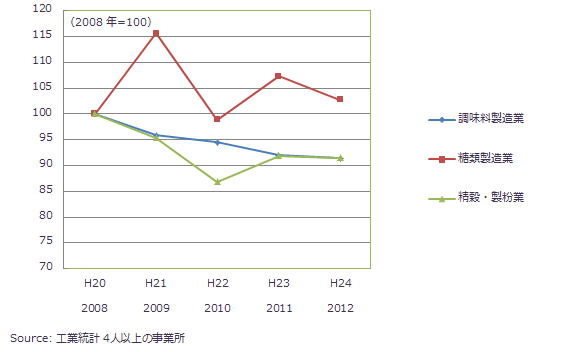

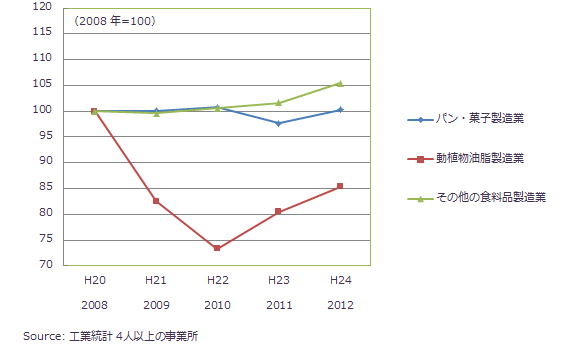

次のグラフは、食品製造業(4人以上の事業所)を製造食品の種類で分け、出荷額の推移を示している。

さらに詳細に区分し、出荷額の推移を示したのが次のグラフである。2008年から2012年の4年間のCAGR(年平均成長率)の高い順に左から並べてあり、ピンク色の山は、2012年の出荷額の規模を表している(例:あん類製造業の伸び率は高いが出荷規模は小さい)。業者間での取引が中心の事業所も含まれるため、この数値が家庭における消費の変化というわけではない。

41業態のうち、2008年から2012年の4年間のCAGR(年平均成長率)がプラスだったのは、13業態しかない。例えば、水産食料品製造業の出荷の落ちが目立つ一方で、惣菜や冷凍食品の事業所の出荷額が伸びるなど、後述する消費者の食の変化で明暗が分かれている。

―― 加工食品の増加 ――

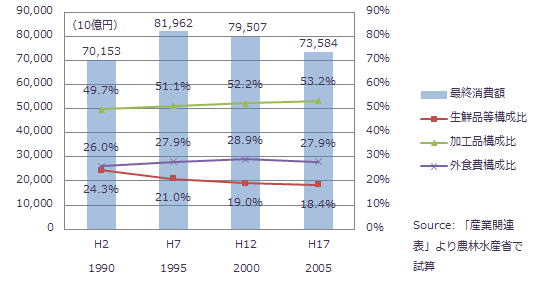

生鮮食品の製造出荷額が下降を続け、替わりに伸びているのが、加工食品である。続いて示す家計における食費の推移にもこの傾向は表れている。

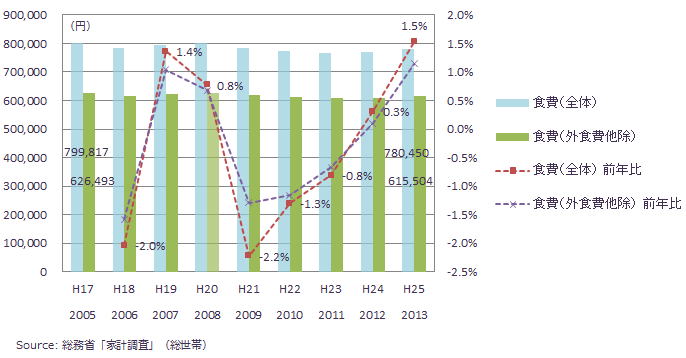

次に示すグラフは、1世帯当たりの家計における食費全体の推移である。2012年、2013年は前年比でプラスになってはいるが、給与事情や世帯人数の減少等で、今後の大きな伸長は難しい。

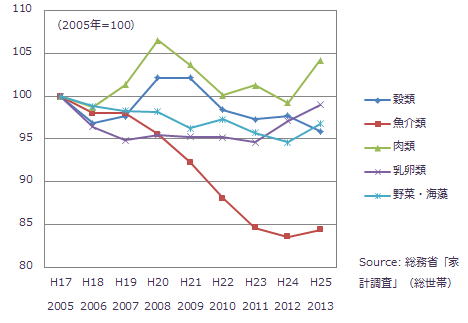

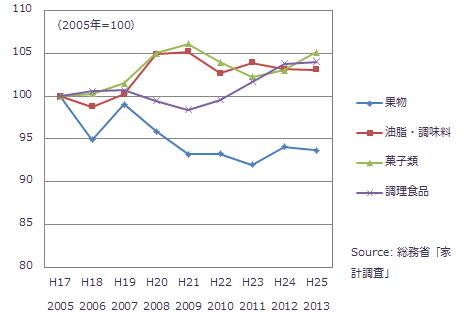

品目別の食費の推移では、魚介類の支出が落ちて肉類が上昇、果物が落ちて、油脂・調味料、調理食品が増えている。

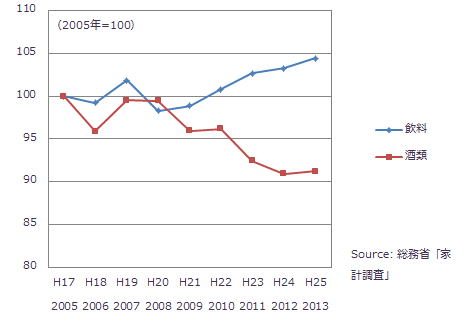

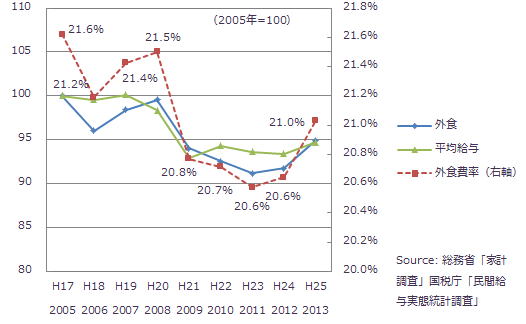

飲料・酒類では、飲料への支出が伸びて酒類が下降、外食費については下降局面から、再び上昇に転じている。外食費は、給与の支給額等との関連性が高い支出であるとも言えるだろう。

―― 高齢者世帯にも食に変化 ――

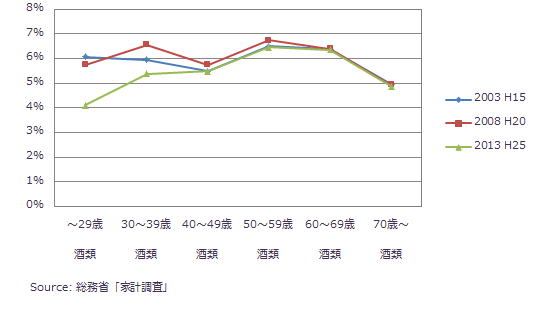

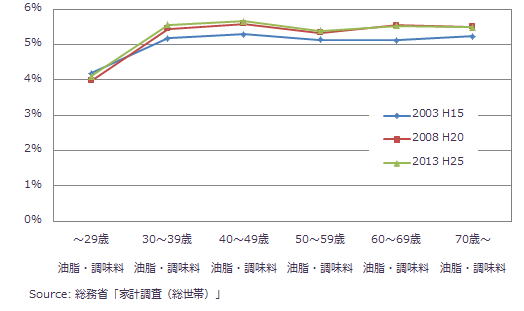

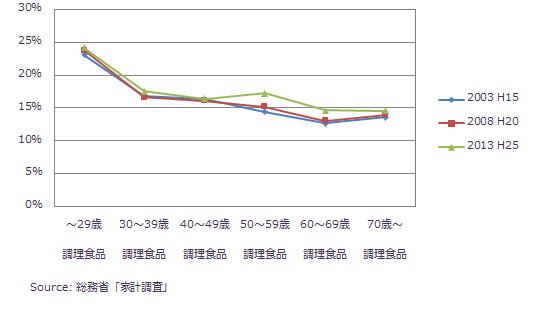

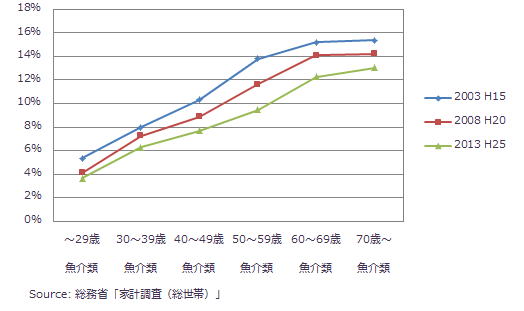

次のグラフは、外食費を除いた食費を分母とし、食材関連費用の構成比を算出し、その推移を世帯主の年齢別に示したものである。

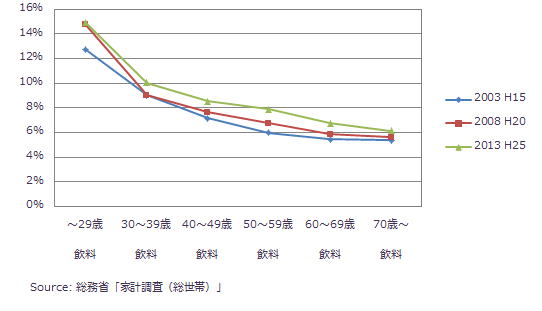

飲料は、広い世代で上昇が認められ、一方の酒類に関しては変動があるものの、20代、30代での出費比率が下降気味である。

油脂・調味料は、30代以上の世帯で2003年から2008年にかけて上昇し、2013年は安定している。調理食品は、50代、60代で2013年にかけて消費の比率が増えている。20代は一人暮らしや若い夫婦で共働きのケースなどもあり、食費の出費率では、調理食品が高く、その分、調味料が低い。

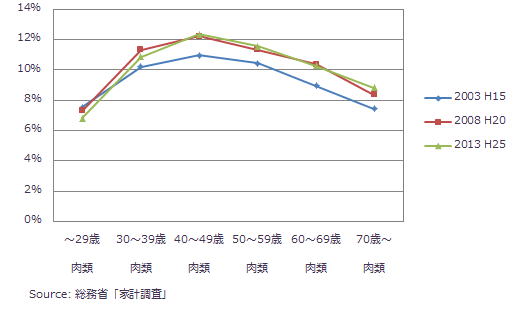

魚介類については、年代の上昇とともに出費の割合が増えるが、2003年から2013年にかけて、どの年代でも出費率が下降している。逆に肉類がどの年代の世帯でも上昇し、2013年は20代、30代でやや下降したものの、40代以上の世帯では2008年と同程度の出費率を維持している。

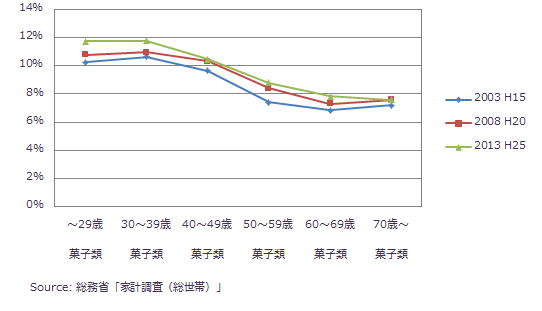

菓子類については、若い世代を中心に、広い年齢の世帯で出費率が増えている。

―― 変化に合わせた商材・マーケティングの見直し ――

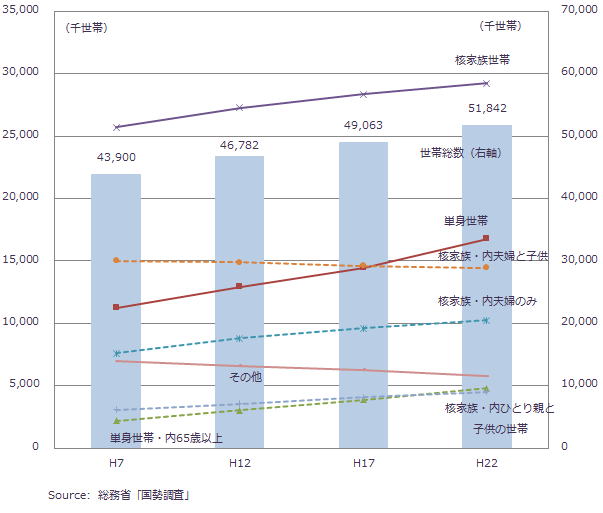

次のグラフは、世帯人数の変化である。単身世帯の増加や、コンビニエンスストアの出店の広がりなどで、商品が小分けにされたパッケージの需要が高まってきた。一方で、前述の変化のような加工食品の消費や料理向けにワンパック化された調味料などの普及、菓子類の人気などで、包装・パッケージの役割が大きくなってきている。

こういった家庭向けの食材や食品の変化に、すべての食品製造業が対応できるわけではない。消費トレンドに乗れていない食材を扱う会社としては大きな問題であるが、扱い食材を替えるのは難しいはずである。そうなると、加工したり、加工方法を変えたり、あるいは他の食材との組み合わせを考えるなど、商材の工夫と開発が求められるようになる。そして、それに合わせた販売先と販路の開拓も必要になってくる。

―― 高まるパッケージの役割 ――

包装・パッケージの印刷、販売促進を請け負う印刷会社や広告代理店としては、商材の開発や販路の開拓の手伝い、他の食品製造業とのビジネスマッチングなど、支援の対象が広がることが予想できる。

商品のネーミングやパッケージのデザインなどは、マーケティング上ますます重要性を高めるだろう。また、店頭に並ぶことが前提であっても、通販チャネルでの注目度や移送の安全性を考慮した設計やデザインなど、多機能性も求められるようになるかもしれない。販売ターゲットの世代や、調理・飲食のシーンの別、季節の別などにパッケージングするなど、セグメント化、小口化・短納期化の要望へも積極的に対応しなければならなくなる。

健康を考えると、肉と魚はバランスよく摂りたいところだが、味や価格以外の要素として、加工の手間や、保存の期間などで、家庭の事情により選ぶ食材に制限が加わることもある。高齢者の増加で、食材や加工食品の扱いやすさ、後処理の容易さなども課題となってくるだろう。そういった問題点等の解決にも、パッケージの役割は大きい。

一方で、スマートフォンの普及とともに、AR(拡張現実: Augmented Reality)の商品パッケージへの応用例が出てきている。

ARで提供できる情報は、その食品の成分表示などの他、安全性を強調するための製造過程の動画情報、調理例や別のシリーズ商品の紹介の他、子供向けのキャラクターが動いたりゲームを楽しめるなどの仕掛けもできる。ARを通してコミュニティを形成し、消費者の声を集めることも可能である。

さらに一歩進めて、食品製造業が他のサービス業などと連携した企画なども考案できるのではないだろうか。ARはチラシやダイレクトメール、雑誌の広告など採用できるメディアを選ばないが、食品という個人や家庭に深く入り込める商材が、これまでにないメディアとして利用されるのも、夢の世界の話ではなくなってきた。例えば、ある地域の特産品ならば、食品のパッケージとAR機能で、その土地の観光PRをすることができる。

ARの課題としては、利用者がスマートフォンなどの機器を手元に用意し、ソフトウェアのダウンロードなどが必要である点である。それだけの作業の後に、どれだけのメリットを利用者(消費者)に与えられるかだろう。おもしろさや目新しさだけではなく、役立つ情報や、次への具体的な行動に結び付くような仕掛けが必要かもしれない。技術力だけでなくコンテンツ力が求められる。

パッケージ印刷や広告/マーケティングサービスの会社も、クロスメディア対応が求められ、それを応用した新しい事業展開ができるような、広い協業関係が必要になってくると言えるのではないだろうか。

本レポートは、弊社マーケティングレポート制作上の仮説構築のためのデータ分析や情報入手、途中経過を報告しているものです。

株式会社ブレイン・リサーチ&マーケティング ![]()

バナースペース

(株)ブレイン・リサーチ&マーケティング

〒103-0027

東京都中央区日本橋3丁目2番14号

新槇町ビル別館第一2階

TEL 050-3085-9313

FAX 050-3153-2327

ご質問・ご要望

Any question or request, please.

e-mail: info@brain-rm.co.jp