株式会社ブレイン・リサーチ&マーケティングはビジネスやマーケットのレポートを通して、貴社のパートナーである会社です。

〒103-0027 東京都中央区日本橋3丁目2番14号

新槇町ビル別館第一2階

見出しBUSINESS & MARKET REPORTS

2014年11 月12日

広告業の動向と広告売上

広告売上高は比較的安定/インターネットとスマートフォンが鍵

―― 広告売上、比較的安定 ――

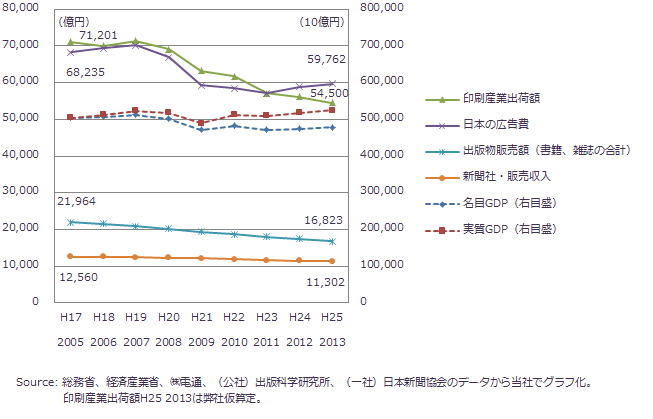

以下の図表は、広告費用の推移と印刷産業出荷額、主要な紙メディアの販売状況を比較している。

どの産業も厳しい状況下で推移してきたことがわかるが、広告市場(広告費)については回復の兆しがうかがえる。一方の紙メディアである印刷出荷額と出版販売額は、回復はまだ難しそうだ。新聞販売額は8年間の平均成長率でマイナス1.3%と落ち幅が少ないが、新聞購読率の悪化に歯止めがかかったとは聞かれない。印刷出荷額の1割以上を占める出版印刷が、出版社や新聞社の不振とともに落ち込んだのは言うまでもないだろう。

加えて、印刷出荷額の3割から4割を占めると言われる商業印刷物が、企業のコスト削減や、販促活動のインターネットマーケティングへのシフト、業者間の競合による単価の下落などで、やはり厳しい状況が続いてしまった。

これら以外の印刷分野も、包装やラベル印刷を除けば、落ち幅はやはり大きかったと考えるのが妥当だろう。

では、安定しつつある広告市場と広告業の動向は、どうなのだろうか。

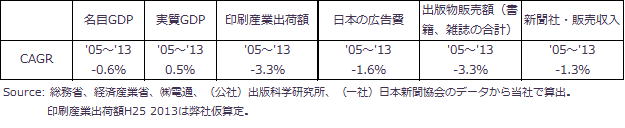

次のグラフは、広告業の1社当たりの売上高の推移を広告の種類別に表したものである(経済産業省「特定サービス産業動態調査」は売上の7割を占める会社/事業所のみを調査集計している。対象社数が年次で異なるため、1社平均の売上高で比較した)。

広告費については販売促進の重要性や、パソコン/スマートフォンによるインターネット広告の好調さと、エリア/個別マーケティングのための折り込み広告やダイレクトメールの需要が安定していたことなどで、落ち幅が少なくすんだようだ。

また「その他広告」の売上も、長い目で見ると上昇基調にあり、従来のメディア以外への広告や付帯業務の広がりなども、この背景にあるのだろう。セールスプロモーションやPR活動、催事企画も、大きな下降を免れていると見ることができる。

これらは、「デジタル化」「One to One」「コミュニケーション」などという単語と、関連がある広告分野であると言えるのではないだろうか。

―― インターネット広告にも格差か――

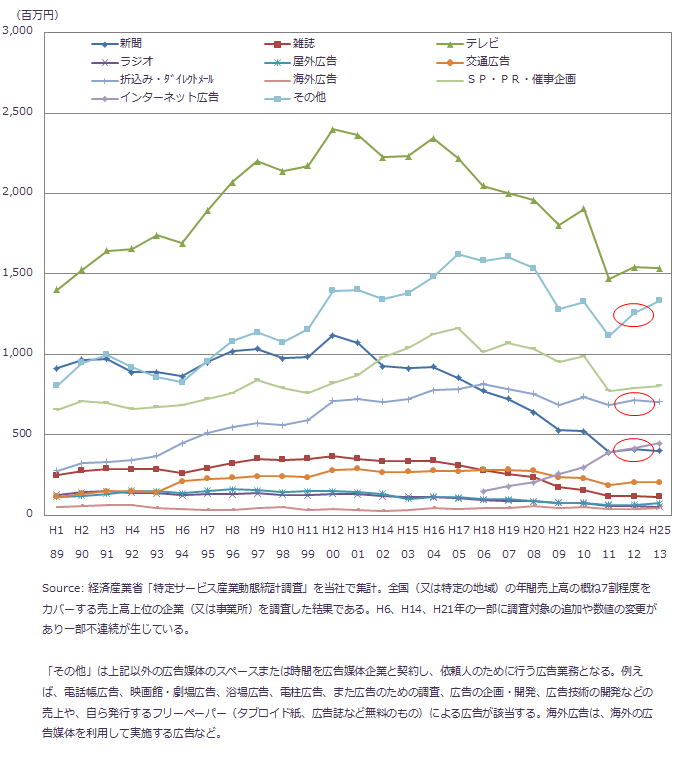

次のグラフは、従業員の規模別に広告業の広告売上高の比率を示している(前述の「特定サービス産業動態調査」とは異なる「特定サービス産業実態調査報告書」より)。

雑誌広告や屋外広告などの売上が多いとは言え、従業員4名以下の広告業でも、テレビ広告やプロモーション/催事などを請け負っている。同業者から請けている比率も高いのだろうが、地域の放送業や自治体からの直接取引もあるだろう。

インターネット広告の売上比率は、規模の大きい広告業ほど高い傾向がある。インターネット広告の発注者の中心が、まだ中堅以上の会社が主流であることなども背景にあり、ICT技術力の差もあるのだろう。

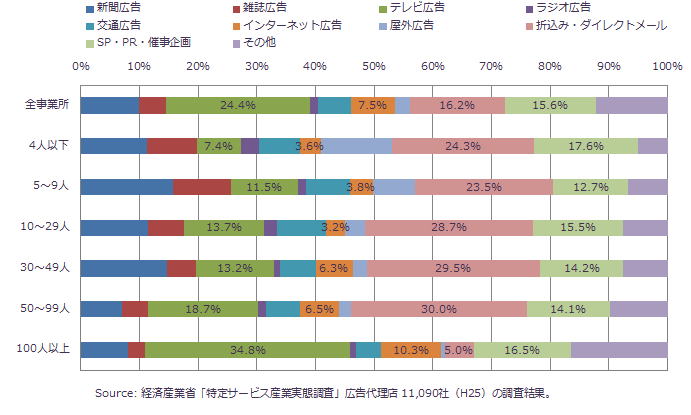

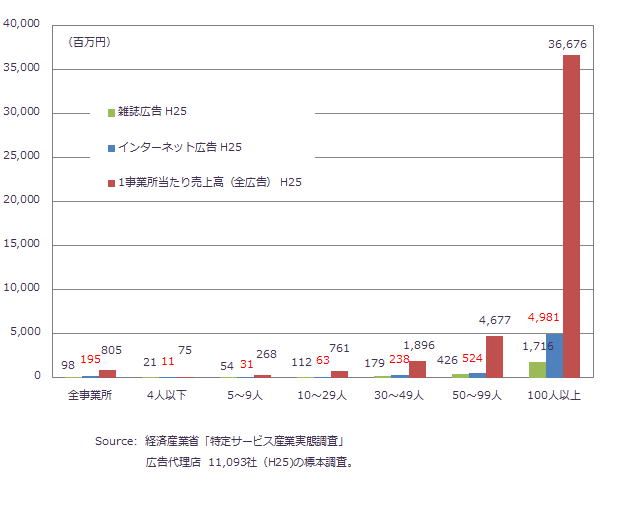

以下のグラフは、2013(H25)年の、1事業所当たりの広告全体の売上高とインターネット広告売上高、および雑誌広告の売上高である。

インターネット広告の1事業所当たりの売上高は、全事業所の平均で1億9,500万円となった。それが4名以下の事業所だと1,100万円で、100名以上の事業所では49億8,100万円となる(いずれも、インターネット広告を提供している事業所数での平均値で、その規模の全事業所での平均ではない)。

グラフには雑誌広告の売上高も示しているが、従業員規模30名以上の事業所を境に、インターネット広告が雑誌広告の売上高を上回るようになっている。テレビ広告との売上差は依然として大きいが、インターネット広告がそれに匹敵する規模になるのは、そう先のことではないかもしれない。

IT投資に莫大な費用を要したのは昔の話で、規模の小さな会社も、新しいサービスをクラウドでリーズナブルに利用できるようになってきた。大手との格差は残るにしても、技術力や資本力ではない、アイデアや提案力で勝負ができる時代を迎えている。

―― 競合の激化は必至 ――

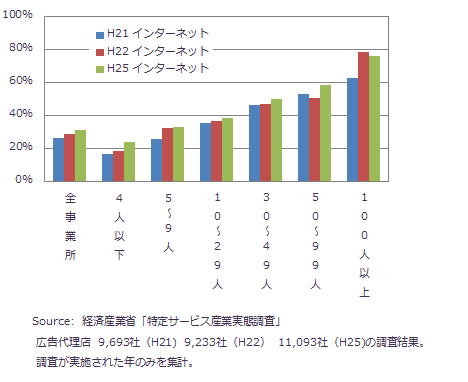

次のグラフは、インターネット広告を提供している事業所の比率の推移である。4人以下の事業所でも、提供事業所数が増えていることがわかる。

大・中規模のICT会社もインターネットを使ったマーケティングサービスなどを提供する方向が強まるとすると、印刷会社のインターネット広告対応も含めれば、サービス提供会社の増加傾向が続くことになる。市場全体としてはそれらの積み上げで拡大するが、各参入企業の1社当たり売上は、そう大きくは伸びないのかもしれない。

では、そのような状況の中で、売上を伸ばす方法は何か。

―― デジタルマーケティングが、メディア/販促活動のハブ ――

これまで、広告部門(PR)、IT部門(顧客管理)とマーケティング部門(販売促進)は、それぞれ別の広告会社やマーケティング会社、印刷会社やIT会社と連携していた。しかし、顧客管理から見込み顧客の情報蓄積、そして潜在顧客とのリレーションなどが、すべてデジタルデータ上で運用される方向に向かっている。

そこで重視される理論や手法が、主にインターネットを介して行われるデジタルマーケティングである。膨大な情報を解析するビッグデータ分析や、実店舗での販売促進とネット上の販促情報/サービスが連動する「O 2 O」(Online<EC等> to Offline<店舗や対面営業>)などがマーケティングデータベースに統合され、運用の連携がなされるようになる。

実店舗で配布されるパンフレットなどの印刷物も、その連係の中に組み込まれることになるわけだ。購買後は、請求書や礼状の発送、アップセリング(既購入者へのグレートアップ商品の売り込み)やクロスセリング(類似商品、補完商品などの売り込み)のDMやデータプリントサービスなども、その管理課で統率されるケースが増えるだろう。

近い将来、商品のパッケージや容器も、一部はこの流れの中に組み込まれ、よりセグメント化された包装紙や容器が、デジタル技術で小ロット・短納期で製造されるようになることも想像できる。

つまり、インターネット/デジタルマーケティングを切り口に、その顧客企業のインハウスでの地位向上や業務の拡大が、サービス提供会社の売上拡大の一つの方策となるわけだ。顧客のマーケティング業務に深く浸透すればするほど、その後のビジネスチャンスを拡大できることになる。

印刷会社もその観点で、インターネットやニューメディア関連のサービスを準備することが重要である。サービスの対象が地場の小さな会社であっても、マーケティングから印刷、そしてデジタルによる販促までを、包括的に請け負う姿勢が大切なのである。

―― スマートフォンの重要性 ――

テレビを観ながらスマートフォンを操作する人は、かなりの率になると言われている。スマートTVの普及を待たなくても、テレビCMとインターネットの連携は可能だ。

印刷物も、QRコードやそれらの発展した技術で、スマートフォンとの連携ができる。容器やパッケージでも、スマートフォンで取扱い方法や注意書きを拡大して見ることができるAR(拡張現実)のような機能があれば、高齢者に優しいパッケージングになるだろう。

スマートフォン上のデジタルチラシと電子クーポンとの連携で、来店の移動距離に合わせた特典などを用意したら、少しばかり遠いお客様を店舗に呼ぶこともできるかもしれない。

街を歩いていて、デジタルサイネージの広告の前に立つと、スマートフォンから取得したインターネットの履歴や地図情報などから、その人の嗜好にあったサービスや商品が画面に映し出されるのが当たり前な時代も、そう遠い先ではないのではないか。

スマートフォン向けの広告やアプリケーションなどのサービスに、広告会社やマーケティング会社が力を入れるのは、当然と言えるわけだ。

―― デジタル化と出版社の可能性 ――

このレポートの冒頭に掲げたグラフの中の、出版社の出版物の販売額の推移は、8年間の平均でマイナス3.3%と厳しい状況にある。多くのコンテンツ産業で、CDやDVDのパッケージ販売からダウンロードサービスに移行しても、トータルの売上が上がらないどころか、下降の憂き目の心配すらある。スマートフォンやタブレットPCの普及で、電子書籍の利用環境が整ってきたとは言え、出版物がそのまま電子化されるだけでは、出版業界の救世主とはならないのではないだろうか。

書籍はデジタル化することで絶版がなくなり、ロングテール販売が期待でき、流通の物理的な壁もなくなる。翻訳版による海外進出や、音声と動画を加えたリッチメディア化なども期待できる。

とはいえ、読者がその存在や価値に気付かなければ読まれることはない。無料コンテンツやゲームなどの大海の中で、電子書籍がどう注目を集めていくのか。

例えば、印刷による書籍の初版3,000部が50%売れ残ったとすると、読者の手に渡ったのは1,500部で、この出版プロジェクトは成功とは言えないだろう。

しかし電子書籍ならば、1,500人とのコネクションの可能性が残ることになる。1,500人を集めるイベントと比べれば、情報取得効率はかなり高いと言えるのではないだろうか。

可能性の一つとして、電子書籍を通して広告やコミュニティー作りへ発展させることがある。

これまでの広告のビジネスモデルでは、露出や接触者が増えなければ広告価値は上がらない。人気のサイトや無料のアプリケーションに比べると、爆発的な販売が期待できない電子書籍に、その料金体系は不利だ。売ってからその後に広がるような仕掛けを用意し、そこに目標を設定する企画とビジネスが必要なのではないだろうか。

キュレーション(インターネット上の情報を集め、整理したり組み合わせたりして新しい価値を生む)という言葉が聞かれるようになったが、出版社はもともとデジタル時代以前からのキュレーター集団である。本や雑誌が売れなくても、彼らが手を抜いているわけでも才能が衰退したわけでもない。本や電子書籍を売ってその売上でビジネスを維持しようというモデルが、時代に合わなくなってきただけだ。このコンテンツ資産を、別の形で発展させる必要がある。

地域の出版社は、さらにそういう新しい仕組みが必要だろう。例えば地元の観光資源や協会/企業とのコラボレーションなどだ。

地域の印刷会社や広告業会社が、そういったビジネスの支援をすることで、新しい経済効果を生むことになる。道は困難かもしれないが、市場のパイを奪われてアンハッピーになる人が出ないという点でも、実に有意義な活動になるのではないだろうか。

本レポートは、弊社マーケティングレポート制作上の仮説構築のためのデータ分析や情報入手、途中経過を報告しているものです。

株式会社ブレイン・リサーチ&マーケティング ![]()

バナースペース

(株)ブレイン・リサーチ&マーケティング

〒103-0027

東京都中央区日本橋3丁目2番14号

新槇町ビル別館第一2階

TEL 050-3085-9313

FAX 050-3153-2327

ご質問・ご要望

Any question or request, please.

e-mail: info@brain-rm.co.jp