������Ѓu���C���E���T�[�`���}�[�P�e�B���O�̓r�W�l�X��}�[�P�b�g�̃��|�[�g��ʂ��āA�M�Ђ̃p�[�g�i�[�ł����Ђł��B

��103-0027 �����s��������{���R���ڂQ��14��

�@�Vꠒ��r���ʊّ��Q�K

���o��BUSINESS �� MARKET REPORTS

2015�N3��9��

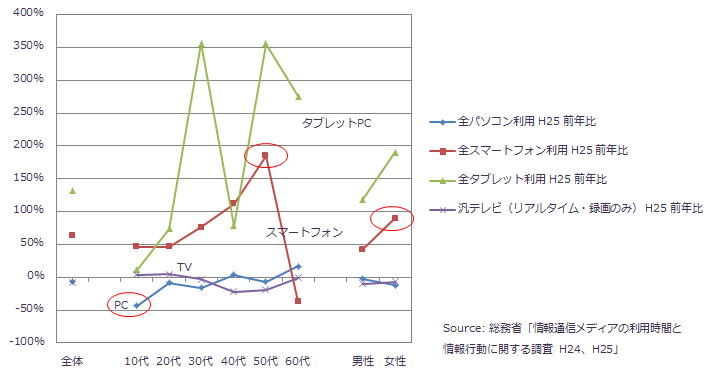

�e���r����я��@��̗��p����

�X�}�[�g�t�H���̕��y�^���@��̗��p���Ԋg��ƃe���r����

�\�\ �L������Ɏ�����Ă���e���r���� �\�\

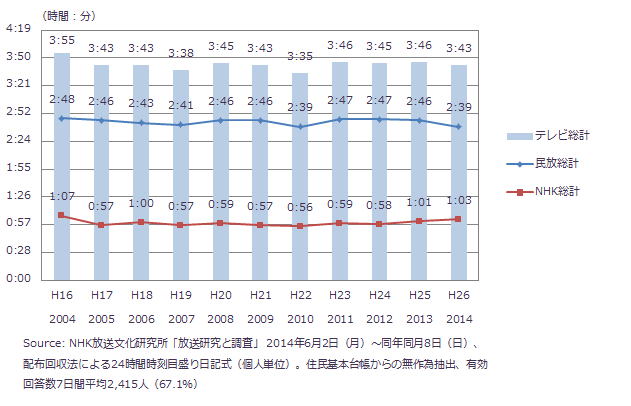

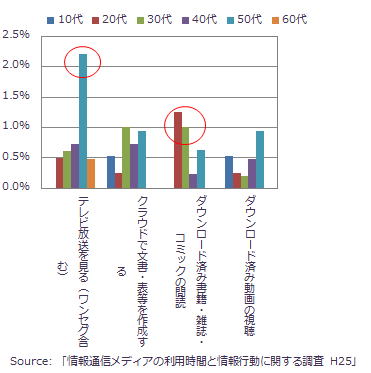

�@���̃O���t�̓e���r��1���̎������Ԃ̏T���ςł���B�O���t�̓�������A���ϓI�Ȏ������Ԃ́A�قډ�����������̐��ڂɂ���ƌ��邱�Ƃ��ł���B���Ȃ��Ƃ��A�ɒ[�Ɏ������Ԃ��������Ă��邱�Ƃ͂Ȃ��B

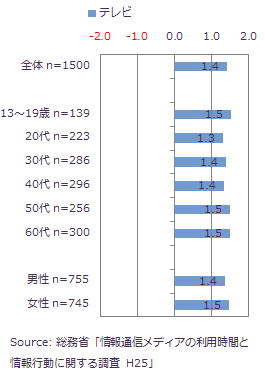

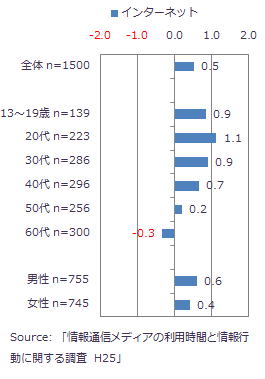

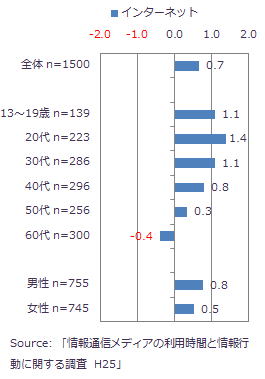

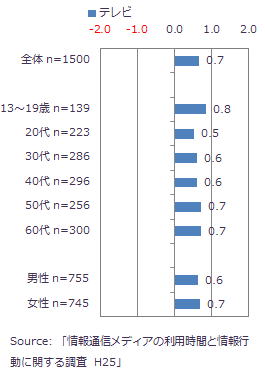

�@���̃O���t�́A�N��ʓ��Ńe���r�ƃC���^�[�l�b�g�̉��l�ςɂ��ĕ��������ʂł���B���ʂ��킩��₷�����邽�߂ɓ_���������i�z�_�u���ɏd�v�v2�_�u������x�d�v�v1�_�u�ǂ���Ƃ������Ȃ��v0�_�u���܂�d�v�ł͂Ȃ��v-1�_�u�܂������d�v�ł͂Ȃ��v-2�_�j���ȉ��A�����ȁu���ʐM���f�B�A�̗��p���ԂƏ��s���Ɋւ��钲���v���ďW�v�������Ĉ��p�B

10��A20��A30��ȂǎႢ����́u���邽�߁v�u�y���݂邽�߁v�ɂ��āA�e���r�ƃC���^�[�l�b�g�̑o���œ_���������B����A50��ȏ�̔N�ォ��A�C���^�[�l�b�g�ɂ��Ă͓_����������X��������B��q����C���^�[�l�b�g�̗��p�����A���̔N��ȏ�ł��قǍ����Ȃ����Ƃ���A�p�҂̕]�_���������Ă��邩�炾�낤�B

�@���邽�߂̎�i�Ƃ��Ă̏d�v�x

�y���݂邽�߂̎�i�Ƃ��Ă̏d�v�x

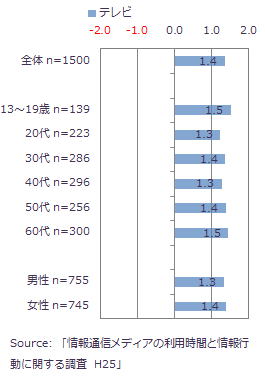

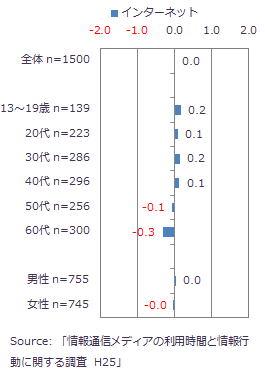

�@���̃O���t�́A���f�B�A�̐M���x�ɂ��ďW�v�������ʂł���i�z�_�u�S���M���ł���v2�_�u�啔���M���ł���v1�_�u���X���炢�v0�_�u�ꕔ�����M���ł��Ȃ��v-1�_�u�܂������M���ł��Ȃ��v-2�_�j�B

�@���f�B�A�̐M���x

�@�j���[�X�T�C�g����l�̃u���O�Ɏ���܂ŁA���ׂĂ��M���ł���킯�ł͂Ȃ��B���̓_���A�C���^�[�l�b�g�̐M���x�̕]���ɕ\��Ă���B

�@�e���r�̉��l�Ƃ��Ắu������v�u�y���݁v�u�M�����v�̎O�ŁA�ǂ̔N��ł��d�v�����������ʂƂȂ��Ă���A�]���̏�ł̓o�����X�̂Ƃꂽ���f�B�A�ł���ƌ�����B

�\�\ �e���r�̎������ԂɔN�㍷ �\�\

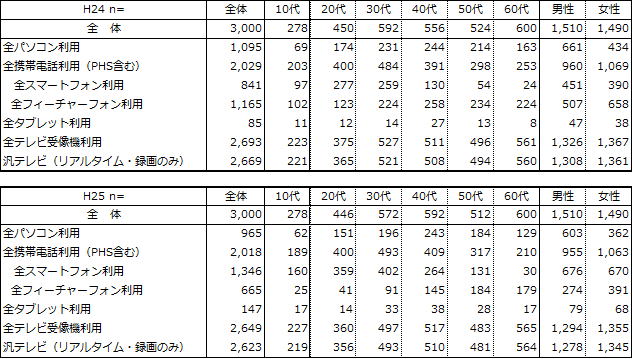

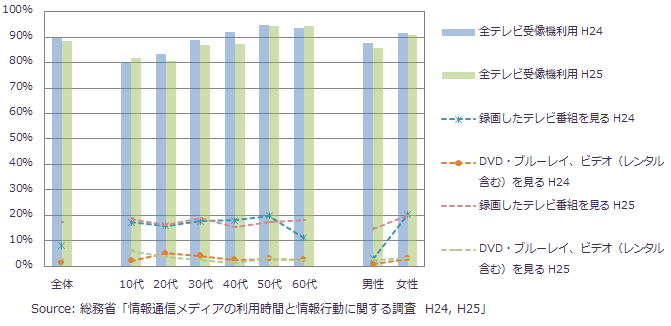

�@���̃O���t�́A��̊��ԁiH24�N����2012�N9��20��<��>�`10��11��<��>�AH25�N����2013�N11��30��<�y>�`12��8��<��>�j���āA���L�`���Ńe���r�����@��̗��p���ƕ��ϗ��p���Ԃɂ��Ē��ׂ����ʂł���B��N�Ԃ̕��ϒl�ł͂Ȃ��̂ŁA�O�o���ɊW����G�ߗv����f�B�A�ڐG�������E����C�x���g�̗L���ȂǂŁA���l���ϓ�����\�������邱�Ƃ͒��ӂ��K�v�ł���B

�@����25�N�����͕����Ƌx���ɕ����ċL�^����Ă��邪�A����24�N�Ƃ̍������邽�߂ɁA�o���̕����݂̂̌��ʂ��r���Ă���B

�@�W�v��n���͈ȉ��̂Ƃ���ł���B�Ȃ��A���p�҂̕��ϗ��p���Ԃ̎Z�o�́A�Ⴆ�A�^�u���b�gPC�Ȃǂ͗��p�Ґ������Ȃ����߁A�̂���Ȃǂ��傫���Ȃ�_�͒��ӂ��K�v�ł���B

�@Source: �����ȁu���ʐM���f�B�A�̗��p���ԂƏ��s���Ɋւ��钲���v

�@�������Ԓ��Ƀe���r�@�𗘗p�����l�̗��͈ȉ��̂Ƃ���ł���A�e���r�����̃��A���^�C�������݂̂Ȃ炸�A�^�掋����CD�^DVD�̎����A�����킸�������e���r�Q�[���̗��p���܂܂�Ă���B

�@�O���t������킩��Ƃ���A���p�҂̑����̓e���r�����̃��A���^�C�������ł���A�^�掋�����i�_���O���t�j�́A���قǑ����Ȃ��B�܂��A�S�̂Ƃ��ĎႢ����̕����A�e���r�̗��p���͂��Ⴂ�X��������B

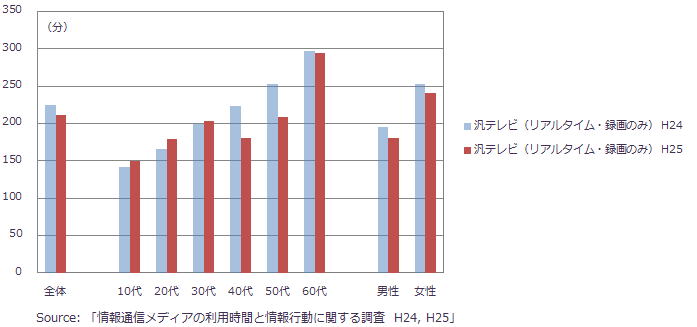

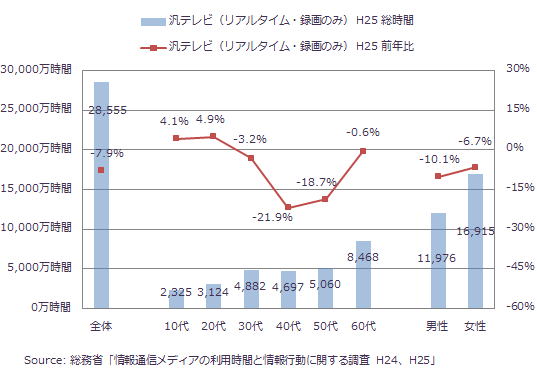

�@���̃O���t�́A�e���r�@�ɂ��e���r�����̃��A���^�C�������Ƙ^�掋�������킹�����ς̎������Ԃł���i�p�\�R����g�сE�X�}�[�g�t�H���ł̃e���r�����͌�q�j�B

�@���p�҂̗��ł͔N��ł̍��͂��قǑ傫���͂Ȃ��������A�������ԂɂȂ�ƁA�Ⴂ����ł̒Z���������ɂȂ�B

�@�e���r�̏d�v���Ɋւ�����ʂ���A�Ⴂ����ł��e���r�͏d�v�Ȃ��̂ƈӎ�����Ă���A����ł��e���r�������Ԃ��Z���̂́A�������e�����l�ςɍ���Ȃ��킯�ł͂Ȃ��A��q����C���^�[�l�b�g�֘A�̍s�ׂɎ��Ԃ�D���Ă��邩��ł���Ɛ���ł���B

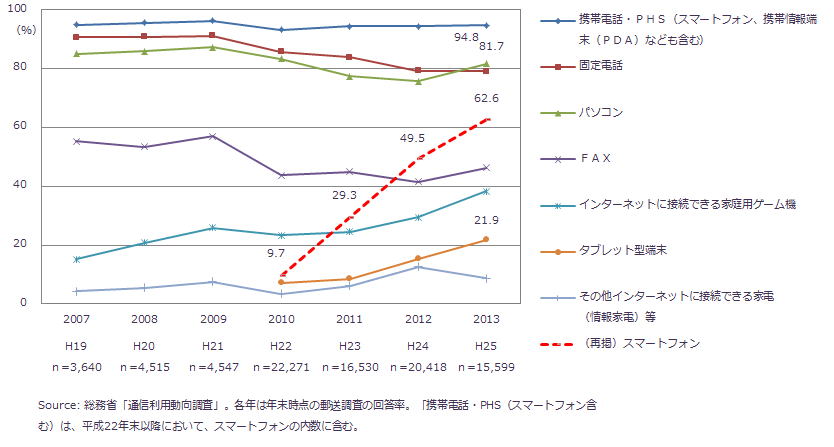

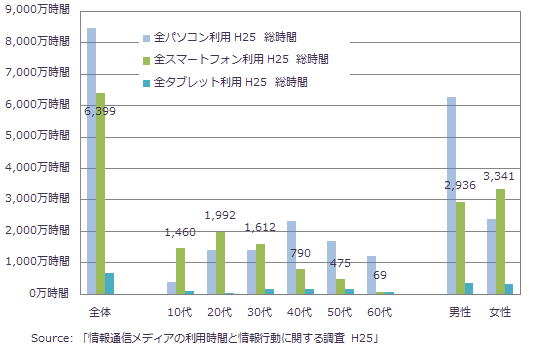

�\�\ ���@��̕��y���Ɨ��p�� �\�\

�@���̃O���t�́A�p�\�R�����̏��@��̈�ʐ��тւ̕��y���̐��ڂł���B�X�}�[�g�t�H�����}���ɐL�сA�p�\�R���́A�X�}�[�g�t�H����^�u���b�g�p�\�R���ȂǂɈꕔ�p�r������ւ���Ă���ƍl������B���[��������A�C���^�[�l�b�g�̉{���Ȃ�A�X�}�[�g�t�H����^�u���b�g�p�\�R���ł��[���ɑ�p�ł��邩��ł���B

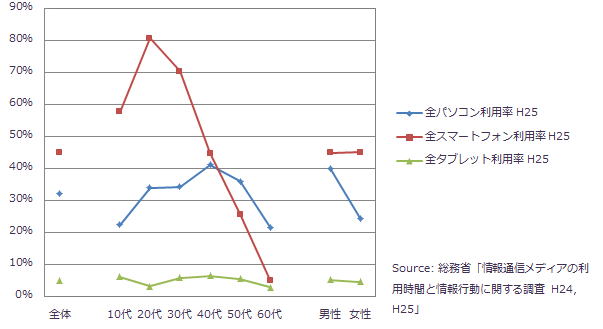

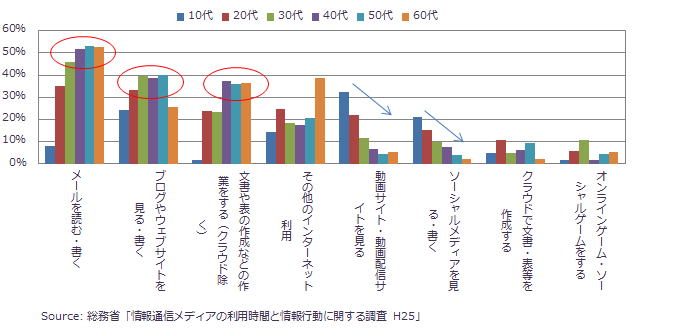

�@���̃O���t�́A���@��̗��p���ɂ��ĕ\���Ă���B�Ȃ��A���p���Ȃ̂ŏ��L���Ƃ͈قȂ�B�p�\�R�����L�҂ł��A�������Ԓ��ɃX�}�[�g�t�H�������g��Ȃ��������͎҂����邾�낤�B

�@�X�}�[�g�t�H���̗��p�����Ⴂ����ō����\��Ă���B�p�\�R����40�オ���S�ŁA�^�u���b�g�Ɋւ��ẮA10�オ��⑽���̂������ł���A�p�\�R���Ɠ��l��40��𒆐S�ɁA50���60��ł����p����Ă���B

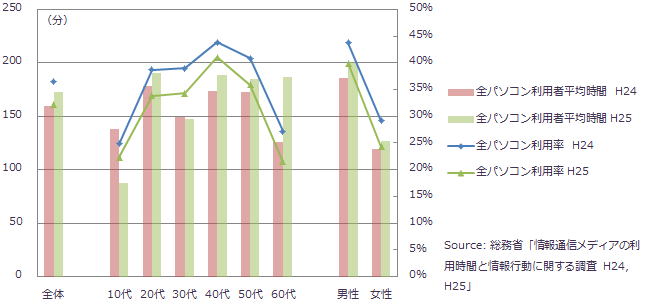

�@�p�\�R���̗��p���Ɨ��p�҂̕��ϗ��p���Ԃ𐫁E�N��ʂɕ\�����̂��A���̃O���t�ł���B

�@�p�\�R���ɂ��ẮA50��ł����p���A���p���ԂƂ���40���30��Ƒ傫�ȍ��͂Ȃ��B60��ł����p���Ԃ͋ɒ[�ɗ������A���p�҂̓p�\�R�����g�����Ȃ��A���܂������Ɏ����Ă���l�q������������B

�@�p�\�R���̕���24�N����25�N�ւ̕ω��Ƃ��ẮA���ϗ��p���Ԃ͂����������̗̂��p�������~���Ă���B�X�}�[�g�t�H����^�u���b�g�ȂǂցA�ꕔ�̗��p���ڍs�����ƌ��邱�Ƃ��ł���B

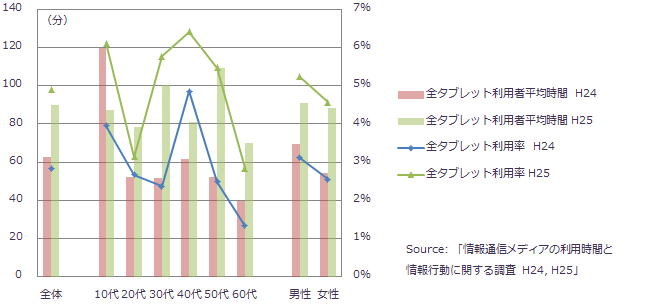

�@�^�u���b�g�p�\�R���ɂ��ẮA10��̗��p���Ɨ��p���Ԃ̒������ڗ��B24�N��25�N�̔�r�ł́A���p���A���p���ԂƂ��ɑ����Ă���A���p���Ԃ̒�������10������������ׂĂ̔N��ŁA���p���Ԃ̐L�����F�߂���B

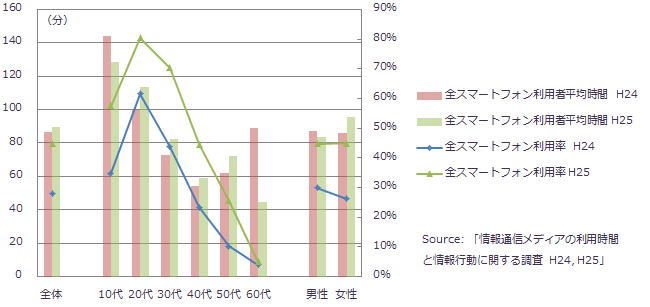

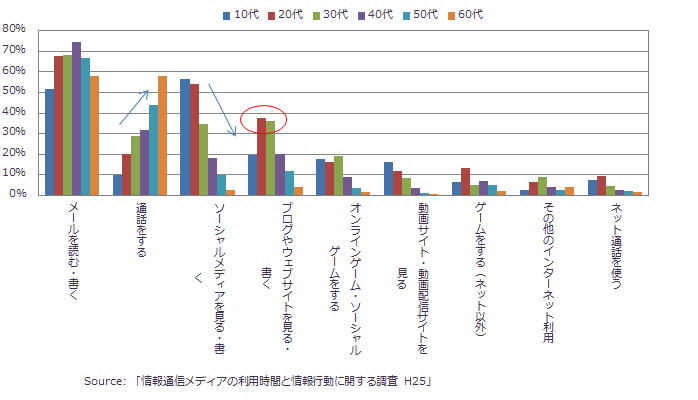

�\�\ �X�}�[�g�t�H���A���p���E���p���ԂƂ��ɎႢ���� �\�\

�@�X�}�[�g�t�H���Ɋւ��ẮA���p���A���p�҂̕��ϗ��p���ԂƂ��ɁA10���20�オ�������ʂƂȂ����B���ł�10��́A���p���ł�20����Ⴂ���A���ϗ��p���Ԃ�20����������A�p�ɂɃX�}�[�g�t�H�������p���Ă���l�q������������B30��ȍ~�͗��p���ɍ��͂�����̂́A���p�҂̗��p���Ԃɂ��قNJJ�����Ȃ��B

�@����24�N��25�N�̔�r�ł́A��͂�25�N�̕������p���A���p���ԂƂ��ɑ����Ă���A60��������A�e�N��ŗ��p�����㏸���Ă���B

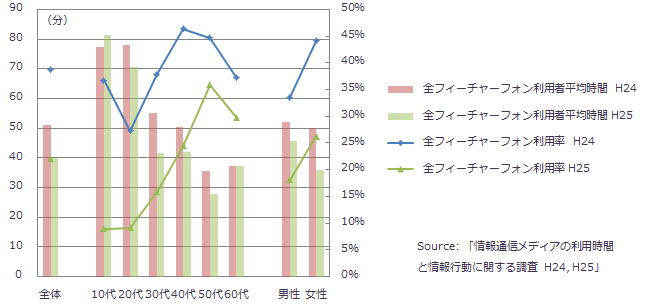

�@���̃O���t�̓t�B�[�`���[�t�H���ɂ��āA�������ʂ��܂Ƃ߂����̂ł���B�e�N��ŗ��p�����ቺ���A60��ł��������Ă���B���p�҂̕��ϗ��p���Ԃ�10��A20�オ��͂葽���A���p���͗����Ă��A���p�҂̗��p���Ԃɋɒ[�ɑ傫�ȗ����͂Ȃ��B

�\�\ �p�\�R���ƌg�сE�X�}�[�g�t�H���p�r��r �\�\

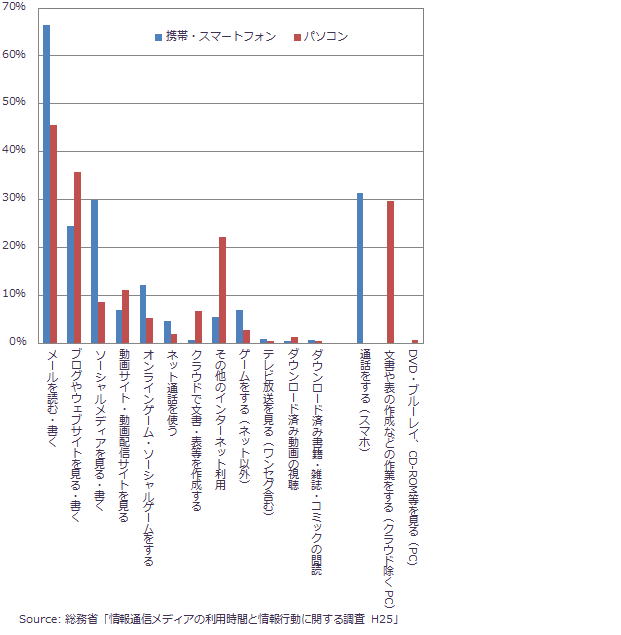

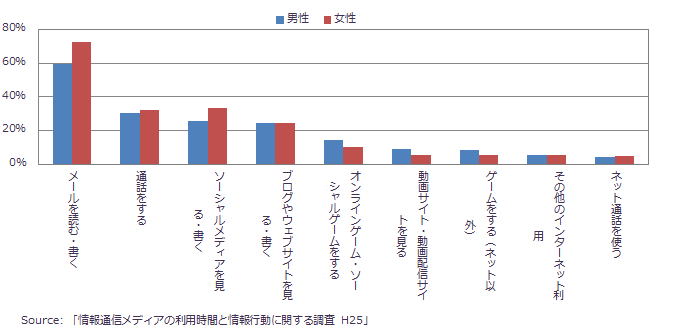

�@���̃O���t�́A�������Ԓ��̃p�\�R���ƌg�сE�X�}�[�g�t�H���̗��p���e��\���Ă���B�p�\�R����g�сE�X�}�[�g�t�H���𗘗p�����l��ꐔ�ɏW�v�����B

�@�g�сE�X�}�[�g�t�H���ł̓��[���ƃ\�[�V�������f�B�A�̗��p�A�p�\�R���̓u���O��E�F�u�T�C�g�̉{���A����T�C�g�̗��p�A������\�̍쐬�Ȃǂ̗p�r�������B

�@

�@���̃O���t�́A�p�\�R���ƌg�сE�X�}�[�g�t�H���̗��p���e�𐫁E�N��ʂɂ܂Ƃ߂����ʂł���i���I�����͂��ꂼ��Ŏ�قȂ�j�B

�@40��A50��̓p�\�R���ł̃��[�����p�ƃu���O��E�F�u�T�C�g�̉{���A�����̍쐬�Ȃǂ������A�\�[�V�������f�B�A�⓮��̗��p�́A�t��10���20��̕��������B�I�����C���Q�[���ł�30�オ���S�����A�S�̓I�ɗ��p���͍����Ȃ��B

�@�g�сE�X�}�[�g�t�H���ł́A�Ⴂ�l�̒ʘb�p�r�����Ȃ��B���[����\�[�V�������f�B�A�����p�̒��S�ŁA�u���O��Web�T�C�g�̉{���́A20���30�オ�����B

�p�\�R�����p���e��ʁi�����j

�g�сE�X�}�[�g�t�H�����p���e��ʁi�����j

�@

�@

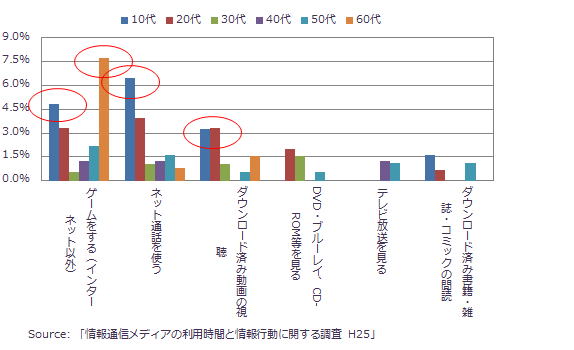

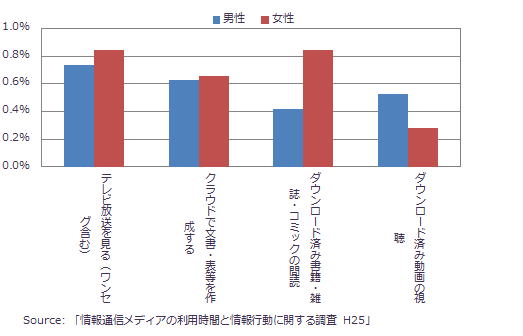

�@���̓�̃O���t�́A���l�ɉ����ʂ̗��p���e��\���Ă���B

�@�p�\�R�����g�сE�X�}�[�g�t�H�����A�����Z�O���ł̃e���r�����̎������͏��Ȃ��A�ǂ��炩�ƌ����A20��ȏォ�痘�p�������X�ɍ��܂�X���ł���i���F50��ō������p���ɂȂ��Ă��邪�A�T���v�����̏��Ȃ�����̉e���̉\���������B�Ȃ��^�u���b�g�p�\�R���ł̃e���r�����́A�^�u���b�g���p�҂̒���1.4�����������ł���j�B

�@�d�q���Ёi�_�E�����[�h�ςݏ��ЁE�G���E�R�~�b�N�̉{�ǁj�̗��p�҂��A���ꂼ��̗��p�҂�1���O��ł���i�^�u���b�g�p�\�R���̃��[�U�[�ł�2.0���j�B�p�\�R�������g��Ȃ��l���܂߂��S�̂ł́A���p�҂̗���1��������邱�ƂɂȂ�B

�@�@�p�\�R�����p���e�@����

�@�@�g�сE�X�}�[�g�t�H�����p���e�@����

�\�\ �j���ʁA�g�сE�X�}�[�g�t�H���̗��p �\�\

�@���̃O���t�́A�g�сE�X�}�[�g�t�H���̗��p���e�ɂ��āA�j���ʂɏW�v�������ʂł���B

�@�����̃p�\�R���������Ă��Ȃ���w��Ⴂ���������邾�낤�B���̕��A�X�}�[�g�t�H���i�g�ъ܂ށj�ŁA���[������SNS�̉�ʍX�V�A�C���^�[�l�b�g�ʔ̗̂��p�܂ŗp�r�͗l�X�ł���Ƒz��ł���B

�@�����̃��[����\�[�V�������f�B�A�Ȃǂ̃R�~���j�P�[�V�����ւ̊��p�́A�j��������⍂�����ʂƂȂ��Ă���B

�@�X�}�[�g�t�H���̓o��܂ł͈�ʐ��тł̃C���^�[�l�b�g�̗��p�́A�j���̕�����⑽�������B����X�}�[�g�t�H���̕��y�ƂƂ��ɏ����̃C���^�[�l�b�g�ւ̎Q�����A����܂ňȏ�ɑ����邱�ƂɂȂ�B�����ɔz�������T�C�g�̕\����f�U�C���A�T�[�r�X�A�����ă}�[�P�e�B���O�̎d�g�݂Ȃǂ����߂���P�[�X���o�Ă��邾�낤�B���f�B�A��R�~���j�P�[�V�������D�ޏ����̚n�D����A�ŏ��ɏ������T�C�g�֏�������A���̌�ɕv��q���ɂȂ��Ă����悤�Ȕ̑��̎{������肤��B

�\�\ ���p�҂̑����Ԃł̔�r �\�\

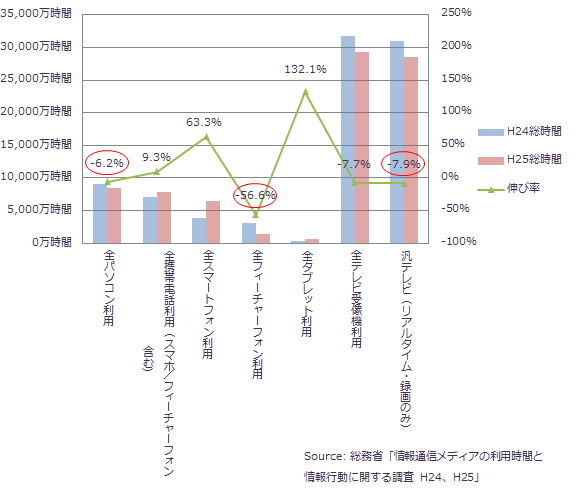

�@���p���Ɛl�����痘�p�҂̑������T�Z���A���p�҂̕��ώ��Ԃ��|�������ʂ��u�����ԁv�Ƃ��Ĕ�r�����̂��ȉ��̃O���t�ł���iH24/H25 �l���~���p���~���p�ҕ��ώ��ԁ����p�̑����ԁj�B�e�N���O�N�Ƃ̋K�͂̐��ڂ��r���邽�߂ɎZ�o�����B

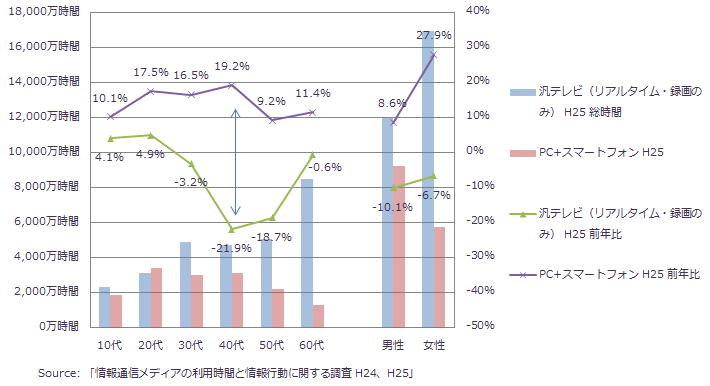

�@���̃O���t�͎�v�ȋ@��̗��p�����Ԃ��A����24�N�ƕ���25�N�Ŕ�r���Ă���B�����Ԃő傫���̂���͂�e���r�����ł���B�O�N��ł�-7.9���ƂȂ邪�A����̕������ɂ��ẮA�o�N�Ō��Ȃ��Ɣ��f�͓���B

�@�X�}�[�g�t�H����^�u���b�g�p�\�R���ȂǁA���y�����㏸���̋@��ɂ��ẮA���p�҂̑����Ȃǂ��瑍���Ԃ������Ă���̂͊ԈႢ�Ȃ��B����A�]���̃p�\�R����t�B�[�`���[�t�H���́A�X�}�[�g�t�H����^�u���b�g�p�\�R���ɑ�ւ���A�������Ă���X�����ǂݎ���B

�@�N��ʂł́A�e���r�A�p�\�R���͂ǂ̔N��ł��L�єY�݂̏����A�X�}�[�g�t�H���͔N��ł�50��A���ʂł͏����̑����Ԃ̐L�ї��������B�܂��A���y�r��̃^�u���b�gPC�̑����Ԃ̑������������B

�@�e���r�����ɂ��ĔN��ʂɕ\�����̂��ȉ��̃O���t�ł���B10���60��ł�3�{�ȏ�̑����Ԃ̊J��������B����24�N�Ƃ̔�r�ł́A10���20��ő����Ԃ��L���������ʂɂȂ��Ă��邪�A������G�߂�ԑg���e�Ȃǂŕϓ�����\��������A�o�N�ŒǐՂ���K�v������B

�@���̃O���t�͏��@��ɂ��ĔN��ʂ̑����Ԃ�\���Ă���B10��A20��ł̓X�}�[�g�t�H���̗��p�����Ԃ��傫���A40��ȍ~�ł̓p�\�R�����t�]���Ă���B

�@�ȉ��̓e���r�Ə��@��i�p�\�R���ƃX�}�[�g�t�H���̍��Z�j�ɂ��Ă̑����Ԃ̐��ڂ��A�N��ʂɐ܂���O���t�ɂ��ĕ\���Ă���B

�@�e���r�̑����Ԃ�40��A50��Ō������A����A���̔N��ł̃X�}�[�g�t�H���̊��p�����������߁A�p�\�R���ƃX�}�[�g�t�H���̑����Ԃ��������Ă���B�����ɂ��Ă��X�}�[�g�t�H���̕��y�ŏ��@��̗��p�����Ԃ������A���̔��ʁA�e���r�͒j���ȏ�ɑ����Ԃ����炵�Ă���B�u�Ȃ��王���i�e���r���ςȂ���X�}�[�g�t�H���𑀍삷��j�v������Ƃ͂����A�V�����@���T�[�r�X���A�����̃��f�B�A�i�e���r��V���A�o�ŕ����j�̗��p���Ԃ�p�r���A�ꕔ�D���Ă���̂͊ԈႢ�Ȃ����낤�B

�\�\ �������f�B�A�̍��� �\�\

�@���@��ƃC���^�[�l�b�g�͂���ɔN��̍����w�֊g�傷��B�X�}�[�g�t�H����^�u���b�g�p�\�R�����܂����y�̗]�n������A�����̃f�o�C�X������V�����T�[�r�X���A������a�����Ă��邾�낤�B�����̃��f�B�A�̉��l���ς��Ȃ��Ă��A���邢�̓��f�B�A�Ƃ��Ẳ��l�����߂��Ƃ��Ă��A�l�Ԃ�1���̊������Ԃ̌��E��A�V�������̂Ɏ䂩���S���Ȃǂ͕ς��悤���Ȃ��B

�@�������f�B�A�́A���s�̃R���e���c�◘�p�҂����Y�Ƃ��āA�V�������f�B�A��T�[�r�X�Ƃ̘A�W�����܂��}�邱�ƂŁA���̃r�W�l�X���f�����m�����鎞���ɂ��Ă���B

�@�傫�ȗ�����܂Ƃ߂�ƈȉ��̂悤�ɂȂ�B

�@�Ⴂ����𒆐S�ɁA���p���郁�f�B�A�����l�����Ă��邽�߁A�܂��ASNS���ł̃R�~���j�P�[�V�����ɂ����Ԃ�������邽�߁A���ꂼ�ꂪ�א�ȗ��p���ԂɂȂ��Ă���B

�A�X�}�[�g�t�H���̕��y���ŁA���f�B�A�ւ̐ڐG�͎��R�ɁA�ǂ��ł��ł���悤�ɂȂ����B

�B���͗^�����鎞�ォ��A�I�Ԏ���ɂȂ����B

�@�Ⴆ�A�����̃j�[�Y������̂��A��ɂ�VOD�i�r�f�I�E�I���f�}���h�j�Ȃǂ̃V�X�e�����낤�B�@��A�ꏊ�A����I���A�����̍D���ȃR���e���c���y���߂�i��L�A�A�A�B�ƃ}�b�`�j�B

�@�����Ă�������A��L�B�Ƃ͑������邪�A�����̒m��Ȃ�����R���e���c�ɐڐG�������Ƃ����~���ł���A�ʂ̒N������m�炳�ꂽ���Ƃ����j�[�Y�ł���B�l�b�g�𗘗p�������R�~���ʂ����ڂ���Ă���̂ɂ��A����Ȕw�i������B

�@�����ŋ��߂���̂́A��ɂ̓L�����[�V�����@�\���낤�B�����IT�̋Z�p��̃L�����[�V���������ł͂Ȃ��A�������f�B�A�i�e���r��V����G�����j�̒S���肪���A�L�����[�^�[�Ƃ��Ă̔\�͂Ɩ����ł���B���Ԃ��Z�����l�قǃe���r��W�I�́u�Ȃ��王���v��A�V����G���̎ߓǂ݂��M�d�ȏ�ɂȂ邱�Ƃ�m���Ă���B

�@���i�ł����푽�l������ƁA������͑I�ׂȂ��Ȃ�A�w���̌����肪�N����B���������ł͂Ȃ����낤���B

�@���R�����h�@�\�������Ă��A������������\�͂́A���̐l�̒m����L�[���[�h�͈̔͂Ō��肳��Ă��܂��B�l�b�g��͂ǂ��ɂł��s���邪�A�ӊO�ƃA�N�Z�X�͈͂͌����Ă��܂��Ă��邱�Ƃ�����B

�@�C���^�[�l�b�g�S���̎��ゾ���A����܂ł̃e���r��V����G���̂悤�ȁA����ɂ���đI�ꂽ�ǎ��ŁA���̃��f�B�A�̌��␢�E�ς����f���ꂽ��A��͂肱�ꂩ������߂��̂ł͂Ȃ����낤���B�������f�B�A�̋��݂ƌ����邩������Ȃ��B

�@�������A�V�������f�B�A��T�[�r�X�́A���ꂩ����o�ꂵ�A���p�҂̗��p���Ԃ͂���ɍו�������Ă������Ƃ����肤��B�Z�����ԂōL���m�肽���A�����A�{���ɒm�肽�����Ƃ͐[���m�肽���A�Ȃǁu���i��ށj�v�u�c�i�[���j�j�v�u�傫���i�擾���ԁ^�{�����[���j�v�̗v���ɑΉ��ł���K�v������i��L�@�j�B

�@���ꂪ�������f�B�A�i�e���r��V����G�����j�̎�݂ł���A�t�ɃC���^�[�l�b�g�Ȃǂ̐V�������f�B�A�̋��݂ƂȂ��Ă���B

�@VOD�ɂ��e���r�ԑg�̎����ł��A���A�������Ɠ����������ς����Ƃ����v���̈���ŁA�_�C�W�F�X�g�ł��ς����Ƃ����j�[�Y�����邾�낤�B���A���^�C���̃e���r�����Œm������������ɐ[���m�肽���Ƃ����v��������B����́A�e���r�Œm���ăC���^�[�l�b�g�Œ��ׂ�A�Ƃ�������������҂͎���I�ɍs���Ă��邪�A������̌n���ĂĒ�����@�����邾�낤�B

�@�������f�B�A�̃R���e���c���C���^�[�l�b�g�Ȃǂł����p�ł��邾���ł͂Ȃ��A���߂�l�̏��v���̐[����A���p��ʂɍ��킹�����Ԃ̒��Z�A���̐l�ɂƂ��Ă̗����̍������f�B�A��@��ł̒��A�D�G�ȃL�����[�^�[�@�ւ�ʂ��Ăł���A��̋��݂ɂȂ�̂ł͂Ȃ����낤���B

�@

�{���|�[�g�́A���Ѓ}�[�P�e�B���O���|�[�g�����̉����\�z�̂��߂̃f�[�^���͂������A�r���o�߂���Ă�����̂ł��B

������Ѓu���C���E���T�[�`���}�[�P�e�B���O�@![]()

���̃��|�[�g��ǂ�

����ƁE�L���ƁE�֘A��ƁE�Ɩ������҂̊F�l

�M�d�Ȃ��o���₲�ӌ�����������������

��

�ӌ��E�o���E�A�C�f�A���L�y�[�W��

�o�i�[�X�y�[�X

(��)�u���C���E���T�[�`���}�[�P�e�B���O

��103-0027

�����s��������{��3����2��14��

�@�@�@�@�@�Vꠒ��r���ʊّ��2�K

TEL 050-3085-9313

FAX 050-3153-2327

������E���v�]

Any question or request, please.

�@e-mail: info@brain-rm.co.jp